かわいいと思っても、渡航先では注意して!狂犬病は、発症するとほぼ100%死亡します

世界では10分に1人が

狂犬病で亡くなっている!?

世界における狂犬病による死者数は、年間50,000~55,000人と推計されています。そのうちの95%以上がアジア、アフリカ地域で亡くなっているとされ、世界保健機関(WHO)は、2030年までにイヌを介した狂犬病による死亡者数をゼロにするという目標「Zero by 30」を掲げています。

※引用元:Wunner WH, Briggs DJ: PLoS Negl Trop Dis. 2010, 30; 4(3): e591.

World Health Organization (WHO). Expert Consultation on Rabies. WHO Technical Report Series 1012, p6, p120, 2018.

日本での狂犬病発症例は?

日本では、国外で感染して帰国あるいは入国後に発症した輸入症例が、1970年に1例(ネパール渡航者)、2006年に2例(フィリピン渡航者)、2020年に1例(フィリピンからの入国者)の計4例が報告されていますが、国内での人の狂犬病発症例は、1956年を最後に認められていません。

日本は国内感染がない狂犬病清浄国とされいますが、世界的にはまだまだ危険な地域も存在します。

引用元:厚生労働省 狂犬病 [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/kyokenbyou.html, 2025年8月閲覧]

狂犬病とは?

狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染しているイヌなどの動物に咬まれたり、引っかかれたりしてできた傷口から狂犬病ウイルスが体内に侵入することで感染します。

侵入したウイルスは、神経に沿って移動し、脳まで達した後増殖します。発症すると神経症状を伴い、ほぼ100%死亡してしまう危険な感染症です。狂犬病は感染してもすぐに症状がでないことが多く、潜伏期間は通常は1~3ヵ月、長い場合には感染してから1~2年後に発症することもあります。

動物に咬まれたり

引っかかれたりしてできた

傷口からウイルスが侵入

ウイルスは筋肉から

神経に侵入

神経を伝わり

脳に向かってゆっくりと移動

脳内で増殖し、

脳炎を発症

引用元:伊藤直人, 西園晃:ウイルス, 2024; 74 (1): 1-8. より作成

引用元:厚生労働省 狂犬病に関するQ&Aについて [https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/07.html, 2025年8月閲覧]

感染源はイヌだけですか?

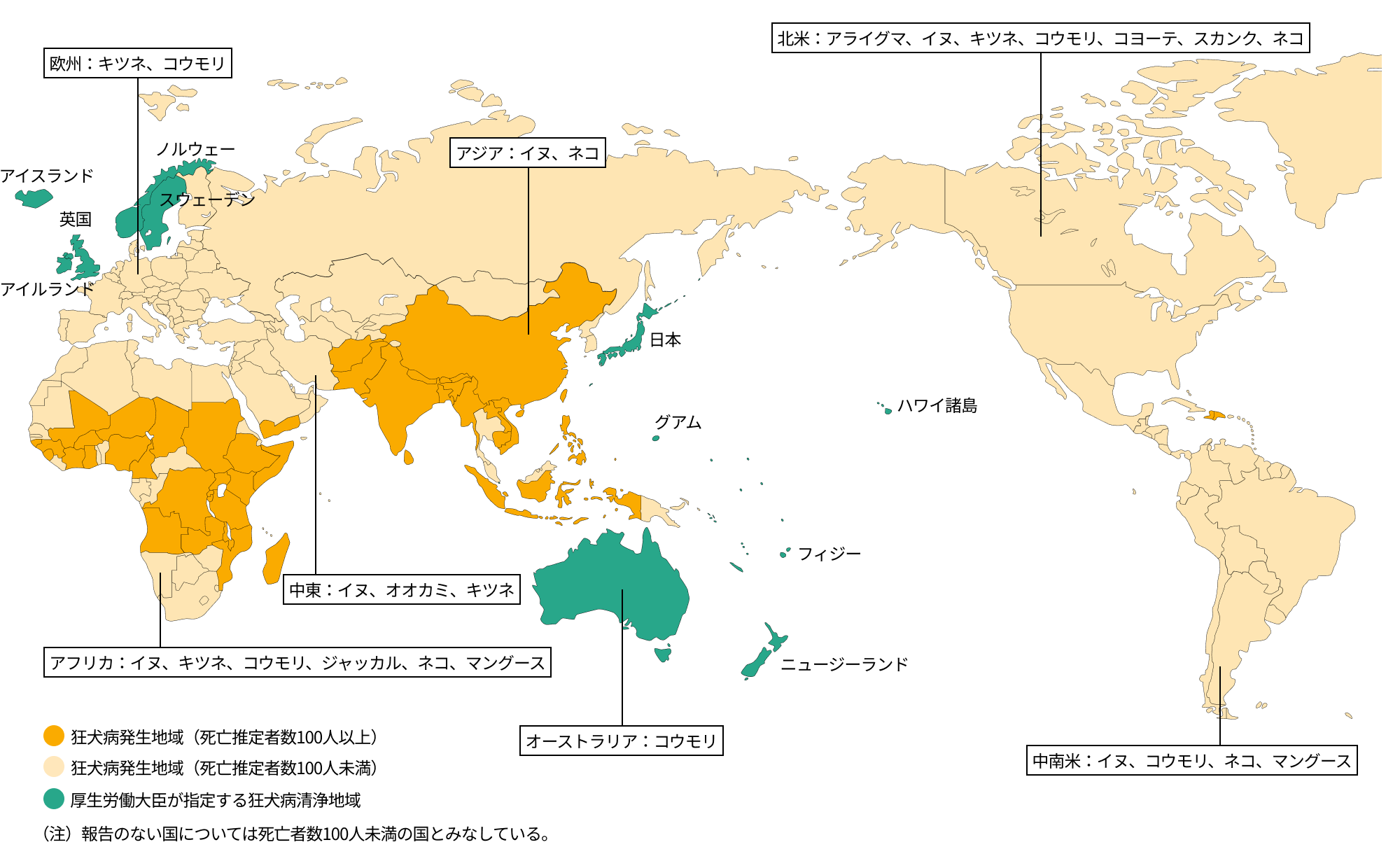

主な感染源はイヌですが、地域によってはネコやコウモリ、キツネ、アライグマなどの動物から感染することもあります。

例えば、アジアやアフリカではイヌが主な感染源ですが、北米ではアライグマやスカンク、ヨーロッパではキツネ、南米ではコウモリと地域によって感染源は異なります。

引用元:厚生労働省 狂犬病に関するQ&Aについて [https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/07.html, 2025年8月閲覧]

渡航先は大丈夫ですか?

日本、英国、オーストラリア、ニュージーランドなどの一部の国と地域を除き、世界中で狂犬病に感染する可能性があります。特にアジア、アフリカは感染リスクが高いため注意が必要です。

世界の狂犬病発生状況

出典:厚生労働省検疫所FORTH「狂犬病の発生状況」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/03.pdf, 2025年8月閲覧)をもとに作成

動画で見る狂犬病

動物に咬まれたときの対処法、海外での注意点など、

狂犬病について動画で紹介しています。

もしも渡航先で動物に

咬まれてしまったら…

狂犬病の疑いのある動物に咬まれたり、傷口をなめられた場合は、以下の対応が必要です。

すぐに石けんと流水で傷口をよく洗い、

消毒液で消毒しましょう。

できるだけ早く現地の医療機関を受診し、

傷の手当と、狂犬病ワクチンの接種を

受けましょう。

狂犬病流行地域で動物に咬まれ、傷の程度が重い場合には、狂犬病ワクチンの接種とともに免疫グロブリン※が投与されることがあります。

※地域によっては入手が困難な場合があります。日本では承認されていません。

引用元:World Health Organization (WHO). Expert Consultation on Rabies. WHO Technical Report Series 1012, p60, 2018.

渡航前にできることは?

狂犬病流行地域に1ヵ月以上長期滞在する方、短期滞在であっても動物と接触する可能性の高い方、すぐに医療機関にかかることのできない地域に渡航する方は、狂犬病の予防接種が推奨されます。

狂犬病の予防接種は、通常、複数回の接種が必要です。余裕をもって医療機関を受診しましょう。

海外渡航者のワクチン

海外渡航者向けのワクチンをトラベラーズワクチンと呼びますが、接種が推奨されるトラベラーズワクチンは、渡航先の感染症流行状況や渡航目的、渡航期間等によって異なります。また、子どもを海外に帯同する場合、定期予防接種のことを考慮する必要があり、大人と子どもでも推奨されるトラベラーズワクチンは異なります。

かわいいと思っても、

注意が必要です

狂犬病の疑いのある動物に咬まれた人の40%は15歳未満の子どもです。

アジアの多くの国々で飼われている犬はリードに繋がれていることはまれで、リードに繋がれていない犬の目線の高さは、子どもの背丈とほぼ同じこともあります。そのため顔や頭などを咬まれやすく、狂犬病の犬であった場合、発症するまでの期間が短くなります。むやみに動物に近づいたり触れたりしないよう、きちんと話をしておきましょう。かわいい子犬にも注意です。

引用元:World Health Organization (WHO) Rabies Factsheet [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies, 2025年8月閲覧]